Es ist einer dieser Abende, über die viele sagen: “Typisch Hamburg!” Der Regen peitscht waagerecht durch die Luft, und der Wind ist so stark, dass er Schirme umklappt. Trotzdem ist es an diesem Januar-Donnerstag voll im Wandsbeker Bothen, einer holzvertäfelten Kneipe mit Spielautomaten in der Ecke. Am Tresen und an den Tischen drängen sich die Menschen, in der Luft hängen Zigarettenqualm und Gesprächsfetzen, die andeuten, dass sich viele der Kneipengäste heute zum ersten Mal begegnen: “Und, wer bist du?” Die Anwesenden sind Männer und Frauen, zwischen 20 und 50 Jahre alt, sie kommen aus Orten wie Duisburg, Hannover und Idar-Oberstein. Und sie alle suchen Anschluss. Im Wandsbeker Bothen trifft sich heute der Stammtisch der Facebook-Gruppe “Neu in Hamburg”.

Einer der Gäste ist Ronny, 38 Jahre alt und schon vor Längerem aus einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg gezogen. Er klagt darüber, dass sich die Menschen hier auf der Straße nicht anlächelten und niemand spontan miteinander ins Gespräch komme. Angefreundet habe er sich bisher nur mit anderen Zugezogenen aus Ostdeutschland. “Der Ossi findet sich”, sagt Ronny. Vor der Kneipe sei er zögerlich auf und ab getigert, bis er sich endlich überwunden habe, hineinzugehen. Da sei gleich jemand auf ihn zugekommen und habe ihn begrüßt. “So eine Offenheit erlebe ich in Hamburg selten”, sagt er.

Das Gefühl der Fremdheit ist unter Zugezogenen in Hamburg eines der beliebtesten Gesprächsthemen, gleich nach Beschwerden über den Wohnungsmarkt. Jeder hat dazu etwas zu sagen. Aller Anfang ist schwer, und es scheint: besonders der Anfang in Hamburg. “In keiner Stadt, die ich kenne, ist es so leicht, sich einsam zu fühlen, wie in Hamburg”, schrieb der Schriftsteller Maxim Biller. Der Modedesigner Wolfgang Joop klagte in einem Interview: “Hamburg ist doch wie eine Schönheit, der man einen Antrag macht, und dann sagt sie trocken: ›Nö.‹” Wer kein “Kapitänskind” sei, so Joop, der spüre hier schnell Ablehnung.

“Hamburger gelten als reserviert”, bestätigt Jörn Tietgen, “das habe ich schon oft gehört.” Tietgen ist ein Hamburger Original, aufgewachsen im Schatten der Holsten-Brauerei in Altona, als es dort noch regelmäßig nach Maische roch. Als Jugendlicher ging er Rummelpottlaufen in Blankenese und Sülldorf, erzählt er, später zog er für ein Studium ins Ausland und arbeitet seit seiner Rückkehr als Stadtführer: “Speicherstadt, St. Pauli, das Übliche.” Zudem hat er mehr als ein halbes Dutzend Bücher über seine Heimatstadt verfasst, zuletzt das Hambuch, ein Nachschlagewerk der hiesigen Eigenheiten und Gebräuche. Wo der Vorwurf der mangelnden Herzenswärme von Hamburgern herkommt, da ist Jörn Tietgen ratlos: “Ich erlebe uns als recht offen und munter.”

Diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Hamburger ist längst sozialwissenschaftlich belegt: Vor einigen Jahren ließ die HanseMerkur Versicherung 2000 Deutsche fragen, was ihnen zum Begriff “hanseatisch” einfällt. Die meisten Antworten betrafen nicht Hafen, Handel oder Historie, sondern Wesensarten. Während Befragte aus Norddeutschland “hanseatisch” in der Regel mit “kaufmännisch”, “aufrichtig” und “weltoffen” umschrieben, wurden im Rest von Deutschland andere Begriffe genannt: “unterkühlt”, “zurückhaltend”, “steif”.

Ein bisschen unfair ist das schon. Immerhin zählte das Statistikamt Nord zuletzt rund 1,9 Millionen Menschen in Hamburg. Es scheint unplausibel, dass diese Leute alle denselben sozialen Defekt haben. Irgendetwas muss wohl in der Kultur dieser Stadt stecken, das Zugezogenen das Gefühl vermittelt, sie seien nicht willkommen.

Früher schottete sich das Hamburger Bürgertum von Fremden ab

“Wer wurde Hamburger Bürger?”, fragt Kerstin Petermann. Die Historikerin steht zwischen zwei Kanonenrohren auf der alten Wallanlage der Stadt. Einst wurde an dieser Stelle gegen die Truppen Napoleons gekämpft, heute befindet sich hier das Museum für Hamburgische Geschichte, in dem Petermann arbeitet. Sie beantwortet ihre Frage selbst: “Wer das Bürgerrecht nicht von den Eltern erbte, der musste sich darum bewerben. Dafür kamen lange Zeit ausschließlich Männer infrage. Außerdem musste man Grundbesitz in der Stadt nachweisen und lutheranischen Glaubens sein.”

Hamburg galt schon im 19. Jahrhundert als eine kosmopolitische Stadt, schreibt der britische Historiker Richard J. Evans in seinem Buch Tod in Hamburg, einer Kulturgeschichte jener Zeit. Viele einflussreiche Familien – die Amsincks, Chapeaurouges, Godeffroys, Slomans und O’Swalds – kamen ursprünglich aus dem Ausland. Ein bayerischer Diplomat klagte gar, dass er zwischen Elbe und Alster “blutwenig Deutsches zu finden vermag, außer der Sprache”.

“Jeder kann sich hier den Lifestyle suchen, der zu ihm passt”

Dennoch neigte das Hamburger Bürgertum dazu, sich abzuschotten. “Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein” bestand der Senat “aus Mitgliedern eng verflochtener Patrizierfamilien”, schreibt Evans. Politik, Handel und Finanzwirtschaft seien von einem “Netz verwandtschaftlicher Beziehungen” überspannt gewesen. Vier Bürgermeister des 19. Jahrhunderts waren miteinander verschwägert und regierten zudem mehr als zehn Jahre lang gemeinsam im Senat. “Die Tendenz war, man bleibt unter sich”, sagt auch Kerstin Petermann. Theoretisch sei es möglich gewesen, in diese Welt einzuheiraten. Praktisch aber, so schreibt Evans, lag eine “ungeheure Kluft” zwischen den paar Dutzend mächtigen Familien und der Masse der Angestellten, Handwerker und Gewerbetreibenden, die seit je auch von anderswoher in die Stadt kamen.

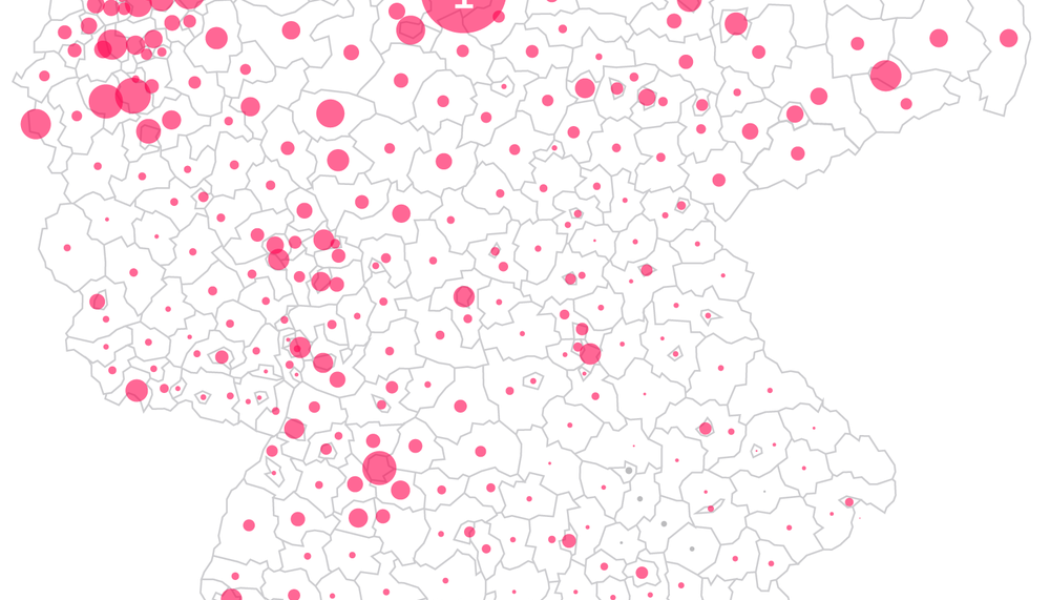

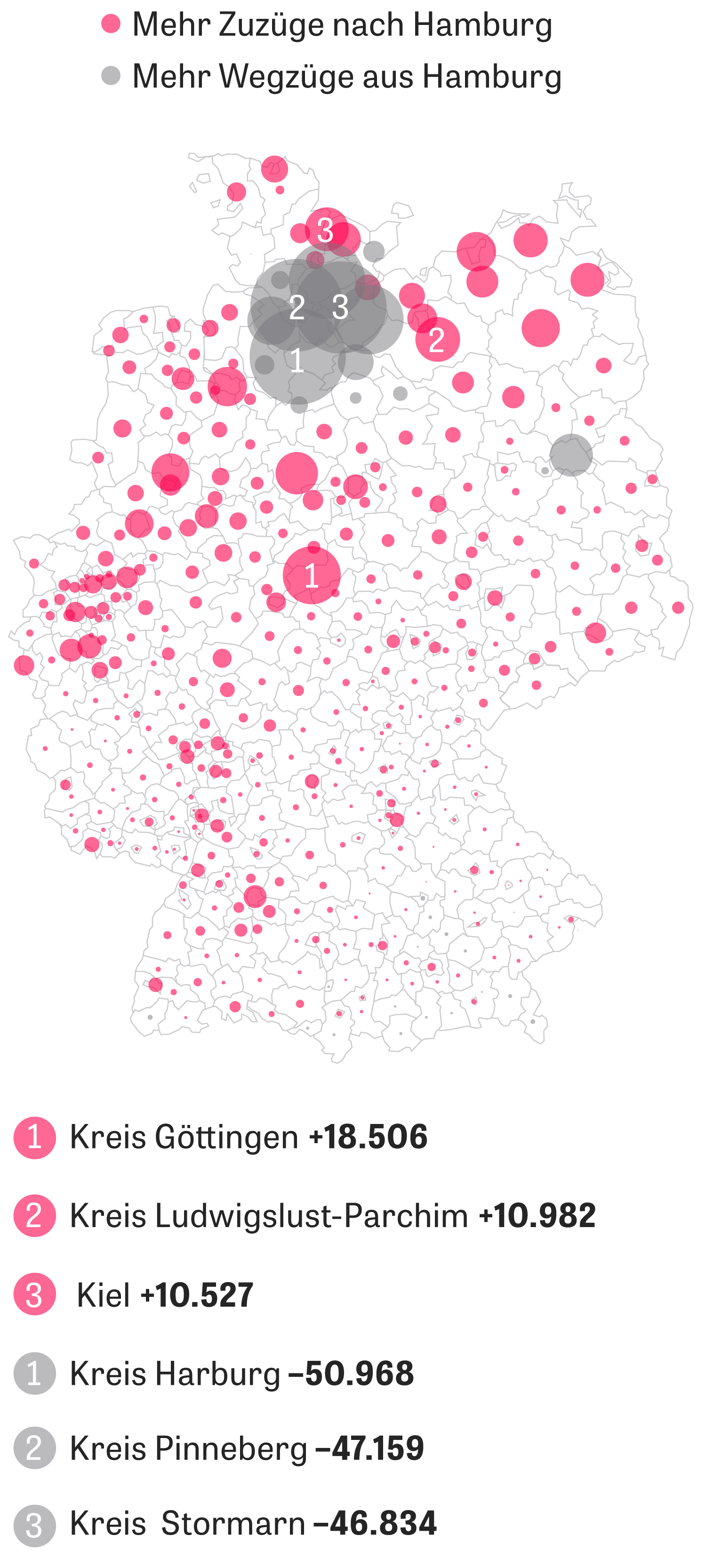

Doch seit diesen Buddenbrooks-Zeiten hat sich Hamburg dramatisch verändert. Ende des 19. Jahrhunderts lebten weniger als eine Million Menschen in der Stadt. Dann stieg die Einwohnerzahl über Nacht, als zum 1. April 1938 die bis dahin eigenständigen Städte Altona, Bergedorf, Harburg und Wandsbek eingemeindet wurden. In Hamburg lebten nun 1,6 Millionen Menschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden es noch mehr: Erst kamen in den 1940er-Jahren Flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen. Ab den 1950er-Jahren wurden sogenannte Gastarbeiter aus Italien, Griechenland und der Türkei geholt, um beim Aufbau der Wirtschaft zu helfen. In den 1990er-Jahren kamen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und Jugoslawien, später aus Afghanistan, Syrien, der Ukraine. Dazu gibt es einen steten Zustrom aus der deutschen Provinz, die vielen, die in der Großstadt ihr Glück suchen. Von fast überall in Deutschland kommen mehr Menschen nach Hamburg, als aus Hamburg dorthin ziehen – ausgenommen Berlin und das unmittelbare Hamburger Umland (siehe Grafik).

Zu- und Abwanderer

Saldo der Umzüge von und nach Hamburg zwischen 1991 und 2021

Man könnte nun denken, dass darin die Erklärung für die angebliche Kühle der Hamburger liegt: Wenn ständig neue Leute in der Stadt auftauchen, kann man nicht jeden davon mit offenen Armen empfangen, sondern wartet erst mal ab. Doch auch diese Erklärung ist nicht restlos überzeugend. Denn die meisten Menschen, die man in Hamburg auf der Straße trifft, sind gar keine gebürtigen Hamburger. 57 Prozent derer, die hier leben, sind Zugezogene. Das meldet das Statistikamt Nord. Stadtteile, in denen die alteingesessenen Familien zahlenmäßig klar dominieren, gibt es vor allem noch im ländlichen Raum der Vier- und Marschlande. In seinem Kerngebiet ist Hamburg vielfältiger und internationaler als jemals zuvor.

Das Museum für Hamburgische Geschichte erzählt von dieser Entwicklung – allerdings erst wieder in vier Jahren. Ende Januar wird der größte Teil des Hauses für Sanierungsarbeiten geschlossen. Im Jahr 2027 soll die Dauerausstellung in neuer Gestaltung eröffnet werden. Denn in einer Stadt, die sich verändert, heißt es von den Verantwortlichen des Museums, muss auch die Geschichte immer wieder neu erzählt werden.

Zurück nach Wandsbek, in die kleine Kneipe in regennasser Nacht. Stefanie Jantos steht in einem gepunkteten Kleid am Tresen, es ist ein Outfit, das wie eine freundliche Begrüßung aussieht. Es gibt wohl niemanden in Hamburg, der so dicht an der Stimmungslage der Zugezogenen ist wie sie. Denn Jantos ist die Gründerin und ehrenamtliche Leiterin von “Neu in Hamburg”. Im Jahr 2010 fing es mit einer Gruppe auf Facebook an, in der sich Zugezogene verabreden können, inzwischen gibt es regelmäßig Treffen in verschiedenen Stadtteilen. Die Facebook-Gruppe hat aktuell 44.400 Mitglieder. Jeden Monat melden sich Hunderte Menschen an und ab, jedes Neumitglied muss schreiben, warum es aufgenommen werden möchte. So hatte sie über die Jahre Kontakt zu schätzungsweise 100.000 Menschen, die in Hamburg sozialen Anschluss suchen. Stimmt es also, dass diese Stadt es den Zugezogenen besonders schwer macht? “Nein”, sagt sie. “Es ist in jeder Großstadt schwer, nicht nur in Hamburg.”

Stefanie Jantos kommt ursprünglich aus Landsberg am Lech und hat Erfahrung mit Ortswechseln. Bevor sie in Hamburg wohnte, lebte sie in Köln – und gründete auch dort eine Facebook-Gruppe für Zugezogene. Solche Gruppen gibt es in vielen Städten, Jantos ist mit 78 Administratoren vernetzt. In vielen Gruppen höre man dieselbe Klage, sagt sie: Warum macht es ausgerechnet München, Darmstadt, Leipzig oder Kiel den Zugezogenen so verdammt schwer? Demnach ist Hamburg, was seine Offenheit gegenüber Neulingen angeht, kein Einzelfall. Im Gegenteil: Hamburg ist der Normalfall.

“Viele glauben, das Ankommen funktioniere über den Arbeitsplatz”, sagt Hanna Göbel. “Aber das reicht nicht, besonders die Pandemie hat uns das verdeutlicht.” Göbel ist Professorin für Stadtanthropologie und ethnografische Methoden an der HafenCity Universität und forscht zu städtischer Vielfalt und Zugehörigkeiten. Auch sie hält nichts von der These, dass es in Hamburg schwerer als anderswo sei, sozialen Anschluss zu finden. “Die Stadtviertel Hamburgs unterscheiden sich teilweise stark und bieten diverses Identifikationspotenzial zum Andocken”, sagt Göbel. “Man kann tagsüber im Büro arbeiten und nach Feierabend auf dem Kiez unterwegs sein. Jeder kann sich hier den Lifestyle suchen, der zu ihm passt – aber das braucht Zeit. Zeit für Hobbys, um soziale Kontakte und Nachbarschaften zu pflegen, und Zeit für zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadt.”

Elbphilharmonie, Containerterminals, Senat: Überall regieren Quiddjes

Und was ist nun mit der alten Tradition des Hamburger Bürgertums, sich abzuschotten? Spuren davon gebe es noch, erzählt Göbel. Bei ihrem ersten Restaurantbesuch in Hamburg habe sie gehört, wie am Nachbartisch Menschen darüber sprachen, man sei erst ab der dritten Generation “echter Hamburger”. Sie sagt: “Von solchen Aussagen würde ich mich nicht abschrecken lassen.”

Immer wieder hört man von der Unterscheidung zwischen “gebürtigen Hamburgern”, die hier geboren wurden, “geborenen Hamburgern”, bei denen auch Eltern und Großeltern aus Hamburg stammen, sowie “Quiddjes”, also Zugezogenen. Auch Jörn Tietgen erwähnt diese Kategorien in seinem Hambuch. Wer sie sich einst ausgedacht hat, weiß der Autor nicht. Die Fachleute vom Museum für Hamburgische Geschichte sagen, in den Quellen zum Bürgerrecht finde sich dazu nichts. Selbst die Autoren des neunhundertseitigen Hamburg Lexikons, denen von “Aalsuppe” bis “Zitronenjette” zu allem etwas einfällt, vermerken zum Stichwort “Quiddje”: “Die Herkunft des Wortes ist unbekannt.” Ziemlich ironisch bei einem Begriff, der Menschen auf ihre Herkunft reduziert.

Elbphilharmonie, Containerterminals, Senat: Überall regieren Quiddjes

Es wäre eine schöne Pointe, wenn es ausgerechnet die Zugezogenen wären, die an der urbanen Legende vom “echten” und “unechten” Hamburger festhielten, weil ihnen das als besonders hamburgisch erschiene. Denn längst wird ein großer Teil der hiesigen Traditionspflege und Folkloreproduktion von den Zugezogenen übernommen. Wenn Rocko Schamoni in seinem historischen Roman Große Freiheit über den Luden Wolli Köhler schreibt, wie vor ihm schon Hubert Fichte oder Heinz Strunk in Der goldene Handschuh über den Serienmörder Fritz Honka, dann schreibt da stets ein Quiddje über einen Quiddje.

Auch die beliebte Krimiheldin Chastity Riley, die auf Verbrecherjagd mit Hafenfähren herumschippert und die Reeperbahn hoch- und runterstapft, hat eine Zugezogene erfunden. Diese, die Schriftstellerin Simone Buchholz, wurde vom Hamburger Abendblatt jüngst zu “Hamburgs Thrillerkönigin” gekürt. Hamburgs Eingeborene lieben die Quiddjes, anders ist nicht zu erklären, dass nach der langen Zeit, in der sich der Bürgeradel abgeschottet hat, heute großzügig Königstitel vergeben werden: Olivia Jones wurde vom Abendblatt schon zur “Königin von St. Pauli” ausgerufen, Corny Littmann zum “König vom Kiez”. Unnötig zu betonen, dass beide Zugezogene sind.

Nicht nur auf St. Pauli regieren die Quiddjes: Die Elbphilharmonie leitet ein Österreicher, die Staatsoper ein Schweizer, das Ohnsorg-Theater ein Westfale, den Hamburger Senat ein Bremer, die Uni ein Berliner, die Kunsthalle ein Schwabe, das Museum am Rothenbaum eine Südtirolerin. Angela Titzrath, die als HHLA-Chefin den Containerumschlag im Hafen verantwortet, kommt aus dem Ruhrpott. Rolf Habben Jansen, der Hapag-Lloyd managt, wurde in den Niederlanden geboren. Vincent Warnery, der Vorstandsvorsitzende des Dax-Konzerns Beiersdorf, stammt aus Frankreich. Wer da noch glaubt, dass Zugezogene hier nicht willkommen seien, der muss unter ziemlicher Realitätsverleugnung leiden.

Das, was Hamburgerinnen und Hamburger ausmacht, ist also eher nicht ihr Geburtsort. Kerstin Petermann aus dem Museum für Hamburgische Geschichte sagt: “Typisch hamburgisch ist am ehesten, dass man Hamburg liebt und sich für das Gemeinwohl der Stadt einsetzt.” Und Jörn Tietgen erzählt, dass er sich als Schiedsrichter in der Fußball-Jugendliga engagiere. “Da erlebt man Jugendliche mit den unterschiedlichsten Hintergründen, aber alle brüllen: ›Ey, Digger!‹”, sagt Tietgen. “Manchmal denke ich: Das ist die gelebte hamburgische Tradition. Die Menschen verändern sich, doch das Lokalkolorit bleibt.”

Wie formulierte es der Rapper Gzuz, einer der wenigen prominenten Künstler der Stadt, die auch hier geboren wurden, in der Hamburg-Hymne Ahnma? “Jeder sagt Digger heutzutage.” Und das heißt wohl auch: Hamburger kann jeder werden. Also, sofern man eine Wohnung findet.